Panikattacken und Panikstörung

Selbsttest, Diagnostik und Behandlung

Was ist eine Panikstörung?

Bei der Panikstörung handelt es sich um eine relativ häufig auftretende Angsterkrankung, die durch plötzlich einsetzende und unerwartete Angstattacken sowie einer permanenten Erwartungsangst vor einem Wiederauftreten einer solchen Angstattacke gekennzeichnet ist.

Diese kann eine starke Beeinträchtigung im Alltag sowie eine massive emotionale Belastung zur Folgen haben.

Schätzungen gehen davon aus, dass ca. 5 von 100 Personen im Laufe ihres Lebens eine Panikstörung entwickeln, wobei Frauen doppelt so häufig davon betroffen sind wie Männer

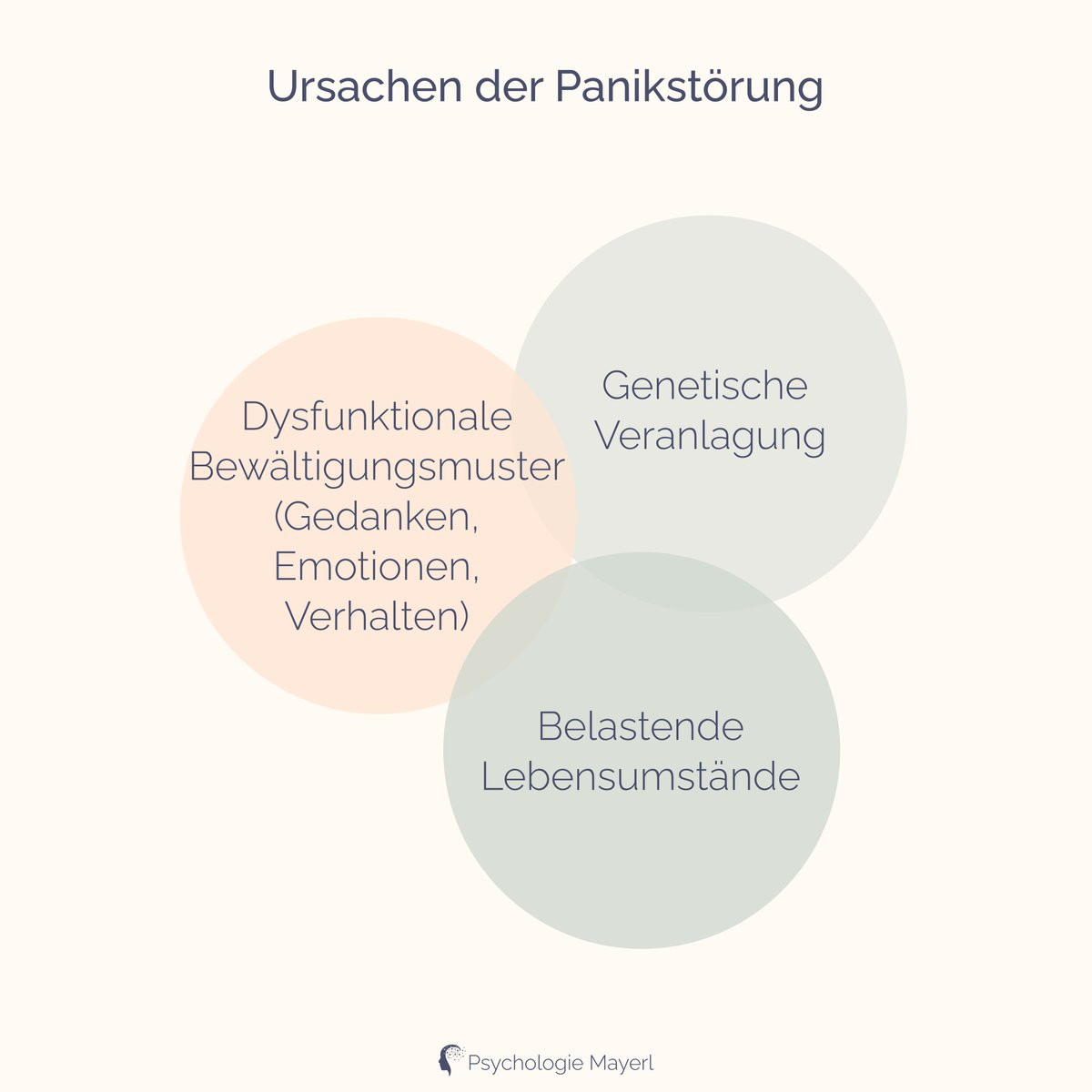

Die Ursachen einer Panikstörung sind bis heute nicht eindeutig geklärt und können von Person zu Person sehr unterschiedlich sein.

Wahrscheinlich ist jedoch, dass das Zusammenwirken aus genetischer Veranlagung (z.B. eine erhöhte Sensibilität auf körperliche Veränderungen), spezifischer Bewältigungsmuster (z.B. Bewertung einer erhöhten Herzfrequenz als Beginn eines Herzinfarktes) sowie belastender und ungünstiger Lebensumstände (z.B. stressiger Job, familiäre Konflikte, Beziehungsprobleme) das Auftreten einer Panikstörung begünstigen können.

Wie äußert sich die Panikstörung?

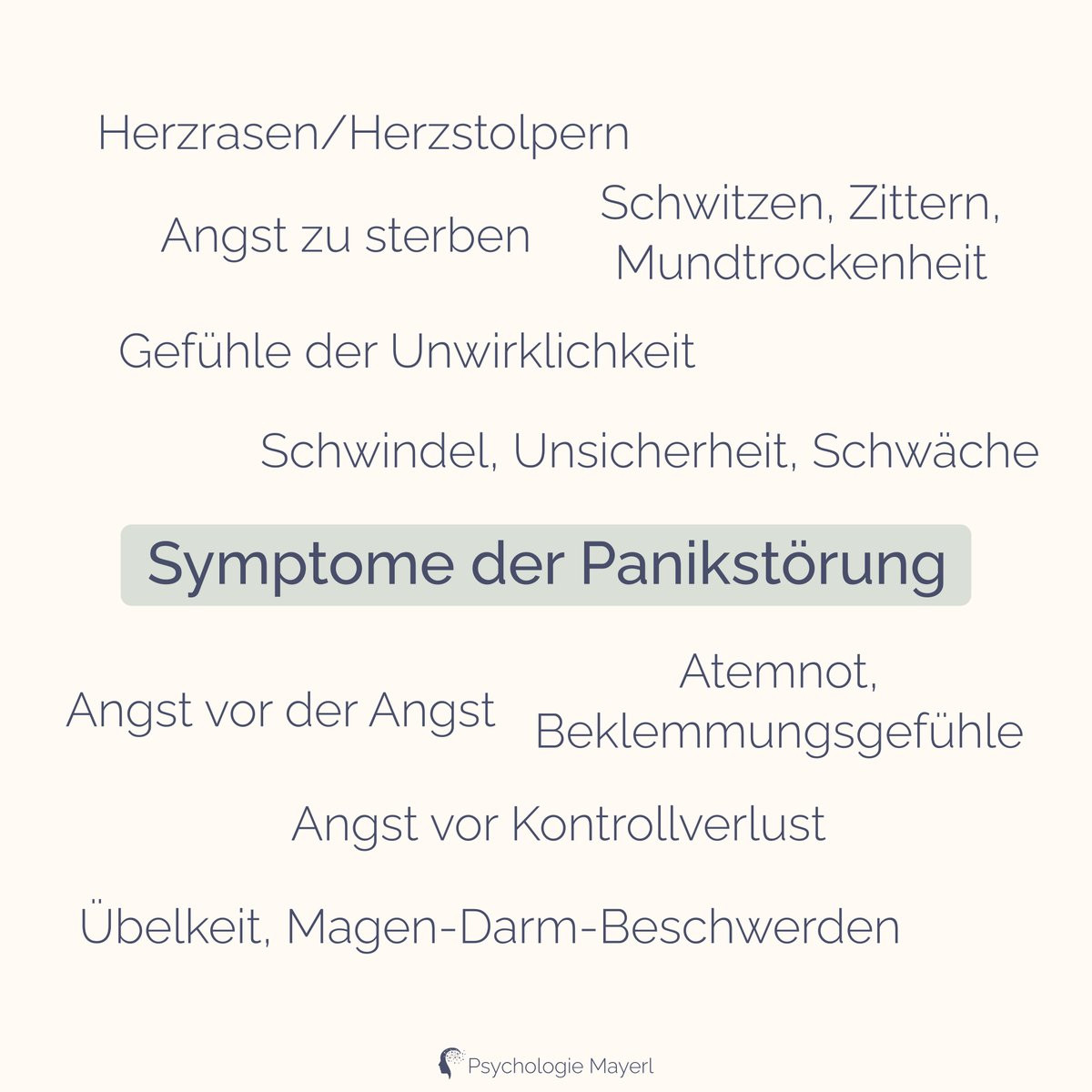

Panikattacken sind charakterisiert durch klar abgrenzbare Episoden intensiver und unangenehmer Angst, ohne dass – objektiv gesehen – irgendeine Art von Bedrohung vorliegt. Die Attacke beginnt meist abrupt und erreicht innerhalb weniger Minuten das Maximum. Danach lässt die Panikattacke wieder langsam nach und hinterlässt eine starke Erschöpfung. Die Symptomatik eines solchen Angstanfalls spielt sich sowohl auf der körperlichen als auch auf der psychischen und emotionalen Ebene ab:

- Herzrasen, Herzstolpern, erhöhte Herzfrequenz

- Schwitzen, Zittern, Beben, Mundtrockenheit

- Atemnot, Beklemmungsgefühle in Brust, Erstickungsgefühle

- Übelkeit oder Magen-Darm-Beschwerden

- Schwindel, Unsicherheit, Schwäche, Gefühl der Ohnmacht nahe zu sein

- Gefühle der Unwirklichkeit oder dass man selbst gar nicht da wäre

- Angst vor Kontrollverlust oder verrückt zu werden

- Angst zu sterben

Typisch ist ebenso eine permanente Angst vor der Angst, also dass es erneut zu einer nicht vorhersagbaren Panikattacke kommen könnte, weshalb potentiell angstauslösende Situationen auch häufig vermieden werden (siehe auch Agoraphobie).

Selbsttest Panikstörung

Der folgende Test dient lediglich Ihrer eigenen Einschätzung der Symptomatik. Auf eine Interpretation der Ergebnisse wurde bewusst verzichtet, da dies ausschließlich in Absprache mit einer dafür ausgebildeten Person erfolgen soll.

Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Wie wird die Panikstörung behandelt?

In meiner Praxis wird vor jeder Behandlung eine ausführliche Diagnostik durchgeführt. Dafür werden die entsprechenden Kriterien der Internationalen Klassifikation Psychischer Störungen (ICD-10) genau abgeklärt und entschieden, ob das Ausmaß der Symptomatik die Diagnose einer Panikstörung (F41.0) nach ICD-10 rechtfertigt. Dies ist von entscheidender Bedeutung, denn nur wenn man weiß, womit man es zu tun hat, kann man darauf aufbauend auch die passenden Interventionen setzen. Angstattacken können zum Beispiel auch "nur" als Symptom einer anderen psychischen oder körperlichen Störung (z.B. im Rahmen Sozialer Phobien, einer Generalisierten Angststörung) auftreten. Dies gilt es genau abzuklären, damit auch wirklich die Ursachen der Problematik behandelt werden und nicht nur an der Oberfläche gekratzt wird.

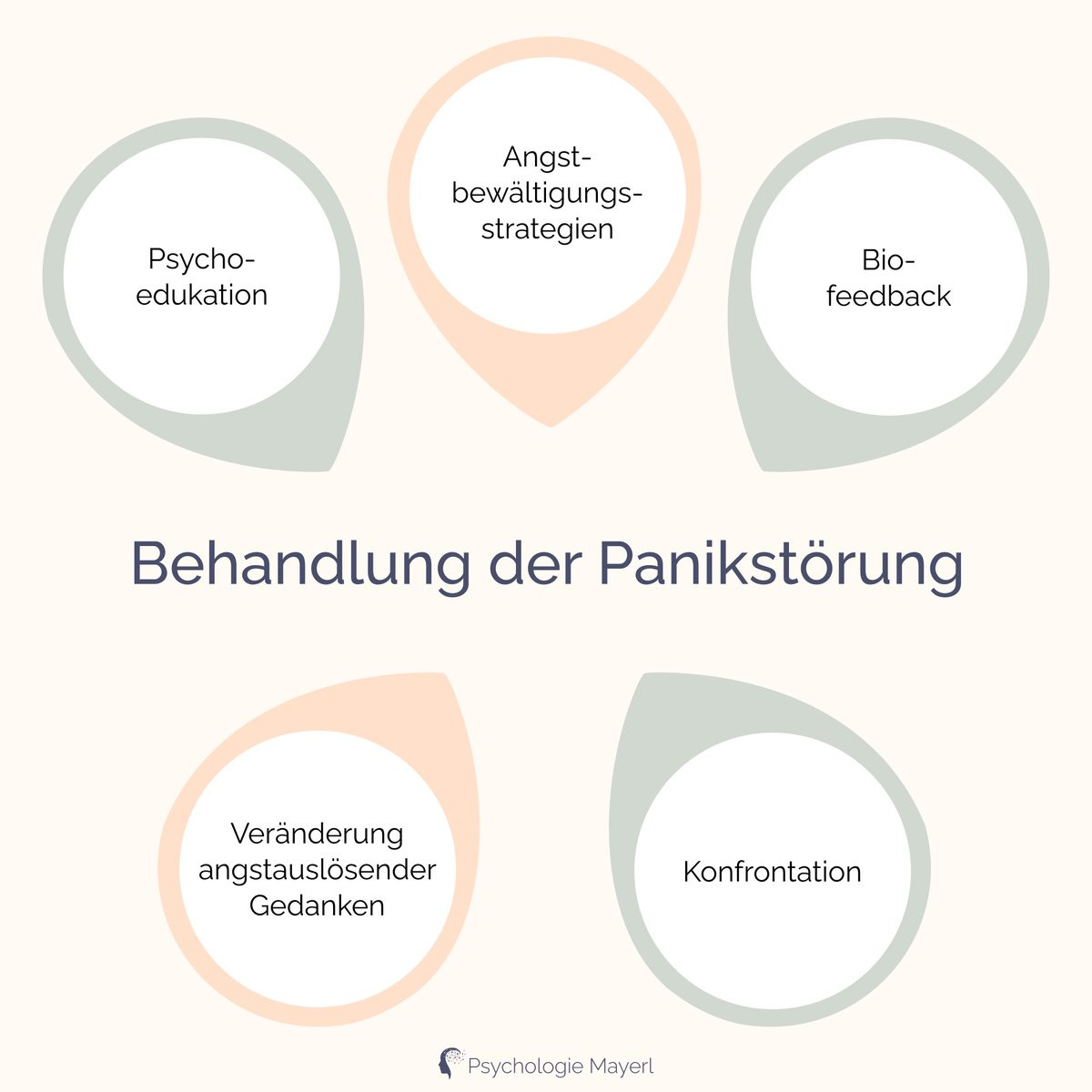

Nach der Diagnosestellung folgt die Psychoedukation. Dabei wird über die Ursachen und die aufrechterhaltenden Bedingungen der Erkrankung aufgeklärt und auf den Teufelskreis der Angst eingegangen, der die Wechselwirkungen zwischen gedanklichen und emotionalen Prozessen sowie den körperlichen Reaktion gut veranschaulicht. Das Wissen darüber, dass eine Panikattacke nicht gefährlich ist, sondern als biologisch angelegtes Reaktionsmuster angesehen werden kann, verschafft vielen Patient*innen eine erste starke Erleichterung.

Danach wird das Kontrollerleben gestärkt und es werden Angstbewältigungsstrategien vermittelt. Das Erlernen von Achtsamkeitsstrategien, Atemtechniken, Wahrnehmungslenkungen und Entspannungsmethoden nimmt hier den größten Stellenwert ein. Biofeedbacktraining kann hier ebenfalls sehr hilfreich sein, bei dem gelernt wird, bestimmte physiologische Abläufe (wie die Atmung, den Herzschlag, die Muskelanspannung) gezielt zu beeinflussen.

In einem weiteren Schritt werden angstauslösende Gedanken und Bewertungen identifiziert, in Frage gestellt und wenn notwendig, durch nützliche und hilfreiche gedankliche Prozesse ersetzt. Häufig wird unterschätzt, wie stark der Einfluss der Gedanken auf unsere körperlichen Reaktionen tatsächlich ist. Durch Kontrolle seiner Gedanken erhält man auch wieder mehr Kontrolle über seinen Körper.

Ergänzende Interventionen betreffen den Abbau eines etwaigen Vermeidungs- oder Sicherheitsverhaltens, das Erlernen von Stressbewältigungsstrategien im Alltag sowie Methoden zur Rückfallprophylaxe.

Ihr Experte.

Sollten Sie irgendwelche Fragen oder Anregungen an mich haben, melden Sie sich gerne per Mail bei mir. Ich würde mich freuen, mit Ihnen in Kontakt treten zu dürfen. Folgen Sie mir auch gerne auf meinen Social Media Kanälen.

Bei der Sozialen Angststörung handelt es sich um eine weit verbreitete Angsterkrankung, die

in Europa eine Lebenszeitprävalenz von ca. 7% aufweist.

Bei der Sozialen Angststörung handelt es sich um eine weit verbreitete Angsterkrankung, die

in Europa eine Lebenszeitprävalenz von ca. 7% aufweist.